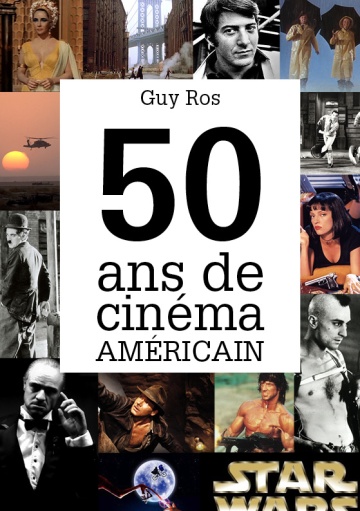

« 40 ans de cinéma américain » Guy Ros entame avec cet ouvrage le 3e tome d’une trilogie qu’il a consacré au cinéma américain qui a débuté en 1986 avec « La Fonction du cinéma occidentale », et « le Guide du cinéma américain » en 2001. Cet ouvrage historique analyse comment Hollywood victime de l’influence de la télévision et de ses erreurs stratégique va se retrouver dans une situation catastrophique qui va voir ses principaux studios démantelés.

A la fin des années 70, une nouvelle génération de cinéastes amoureux d’épopées (Scorsese, Lucas, Spielberg, Copolla) va renouer avec les racines mythologiques de ce cinéma pionnier et régénérer une production poussive. Cette génération va ouvrir la voix aux auteurs qui aujourd’hui dynamitent la création Hollywoodienne comme Tarentino ou Robert Rodriguez. Ce livre analyse sans prendre partie et conte l’histoire d’une renaissance.

Voici un extrait du livre consacré au Guerrier de l’apocalypse dans la Science Fiction.

LE GUERRIER DE L’APOCALYSPE

Jean Pierre Andrevon remarque (dans un article consacré aux « Nouvelles tendances de la science fiction au cinéma » en 1982) que « dans la majorité des cas, il y a dans la science fiction récente une déperdition de l’histoire et des personnages au profit du décor envahissant ». Ce phénomène possède selon lui plusieurs causes : « Tout d’abord pour concurrencer la télévision et ramener les clients dans les salles de cinéma, il faut créer du jamais vu, du colossal, et aussi du simple, voir du simpliste : pour qu’un film puisse se vendre dans toutes les parties du monde, il est nécessaire que l’histoire soit comprise partout, que les personnages soient stéréotypés au possible ». Après cette explication économique il en donne une deuxième plus idéologique : « entre les années 1950 et 1970 le monde a changé et avec lui les valeurs qu’il engendrait ; on ne croit plus en la science (porteuse de destruction plus que de progrès) ; on ne croit plus aux héros : conquérants et grands guerriers sont devenus par la force des choses des mercenaires, des tortionnaires, des massacreurs. Où trouver un héros positif ? ».

Si j’approuve entièrement la première assertion d’Andrevon, la deuxième me paraît beaucoup plus discutable. Il est certain qu’à la fin des années 1960, les techniques des effets spéciaux s’affirment et permettent aux cinéastes de réaliser des prouesses. Les batailles spatiales de « La guerre des Etoiles », demeurent des spectacles grandioses. Les décors et les effets spéciaux possèdent une importance croissante, mais ils ont quelquefois tendance à envahir l’écran et à rompre le rythme du récit.

Robert Wise dans « Star Trek » (1980) s’est laissé piéger par ses décors et nous a submergé d’incessantes et interminables prises de vue de maquettes se déplaçant dans l’espace. Cependant les progrès des effets spéciaux permettent aux cinéastes de rendre leurs films plus crédibles. Les « trucages » de la plupart des oeuvres de sciences fiction sont aujourd’hui parfaitement imperceptibles à l’oeil humain même exercé. Le dernier film de Paul Verhoven » Starships troopers » comporte un grand nombre de plans en images de synthèse qui sont totalement imperceptibles et ne nuisent pas au rythme du récit.

Je m’oppose par contre à l’idée d’Andrevon qui consiste à affirmer que l’héroïsme disparaît à partir des années 1970 : le Guerrier de l’apocalypse demeure le gardien des valeurs morales et idéologiques de l’Occident : l’individualisme, l’humanisme, la liberté etc… Ces films restent profondément humanistes, même si ils décrivent des sociétés en pleine d‚cadence, ils gardent une totale confiance en l’homme et ses ressources.

Soleil Vert (Solyent green)

Bruno Duval remarquait en 1977, « qu’au principe spectaculaire de l’anticipation des années 1970, s’inscrit la figure héroïque du Dernier Guerrier ; en alerte sur un territoire dévasté par la corruption déshumanisante des fonctions régissant l’équilibre nécessaire à la survie de l’espèce, sauveur crucifié d’une cité maudite hantée par le spectre du cataclysme, ce viril substitut remplit, par rapport au spectateur en proie à l’incertitude du lendemain, une fonction d’exorcisme… Renaît à travers lui des cendres du vieil Hollywood les héros américains des origines ».

Dans ces contre utopies des années de crise, le héros possède souvent une fonction de régulation, puis de « régénerescence » du système. De la « Planète des singes » à « Apocalypse 2024 », ce dernier guerrier se définit rituellement comme un agent de la barbarie collective, dont il réussit à s’apercevoir qu’il en devient la victime, après en avoir été le serviteur aveugle.

Ce héros mythique agit dans deux types de systèmes socio-politiques : dans une société en plein dégénérescence après un cataclysme, ou bien dans une civilisation futuriste qui fonctionne différemment de la notre, mais toujours de manière totalitaire.

Le premier filon est représenté par des oeuvres souvent violentes comme « Soleil vert », « New-York ne répond plus », « Mad Max II », « Le survivant », « Blade Runner ».

Dans « New-York ne répond plus » de Robert Clouse (1976) la civilisation a disparu, la végétation est anéantie. Au milieu de ce chaos, le Baron (Max Von Sydow) va tenter de reconstituer une communauté avec des règles sociales. Les valeurs de notre civilisation occidentale vont être représentées par deux hommes : Le Baron et Carson (Yul Brynner). Carson est un guerrier, un combattant. Les deux hommes demeurent attachés aux fondements de leur vie sociale d’antan : la famille, la liberté, la solidarité. Ils continuent à parler avec émotion de leur passé. La communauté finira par tomber sous les attaques répétées des pillards. Carson pourra seul survivre à leurs agressions et partir vers une île de Georgie avec la fille du Baron, afin de recréer les conditions d’une vie sociale plus paisible. Carson est dans ce film le dépositaire des valeurs morales et sociales de notre civilisation. Ce guerrier violent, mais humaniste sera le seul homme assez fort pour défendre ces valeurs contre les hordes sauvages de pillards. Ce guerrier sera la dernière chance de survie de notre civilisation. Dans ce film l’espèce humaine est en danger de disparition et de dégénérescence.

Dans « Soleil vert » de Richard Fleischer (1973) la terre est en 2022 au bord du cataclysme écologique. New-York est en plein étouffement démographique. Charlton Heston, policier cynique et brutal, va mener une enquête sur l’assassinat d’un membre du conseil d’administration de la compagnie Soylent (possédant le monopole de fabrication d’aliments synthétiques). Lors de l’enquête de Heston, nous allons pénétrer dans un monde aliéné, gouverné par un Etat policier et dictatorial. Dans ce monde brutal, les hommes n’ont qu’un but : survivre. Heston va lors de son enquête découvrir une effrayante vérité : les hommes sont nourris avec de la chair humaine. Il se montrera le seul homme capable d’une initiative individuelle pour défendre l’humanité en danger. Nous retrouvons dans ce film le mythe du héros dont l’acte individuel demeure le dernier recours face à une situation sociale désespérée. Heston est également le dépositaire des valeurs sociales qui fondent notre civilisation Occidentale : l’honneur, l’Individualisme, la liberté.

Ce thème est repris dans « Mad Max II » de Georges Miller (1982) dans lequel Max, le « Guerrier de la route », sauvera une communauté porteuse des valeurs de notre société, contre les agressions sauvages de loubards motorisés, bardés de cuir noir, feulant comme des fauves qui symbolisent la dégénérescence de la race humaine. Ce film tonique et profondément original de Miller ajoute une dimension réellement épique au thème du guerrier de l’apocalypse. Il demeure le film le plus rapide et le plus tonitruant de l’histoire de la science fiction moderne.

D’autres oeuvres ont traité de façon brillante ce thème : la première fut « le Survivant » de Boris Sagal en 1970, où Heston (déjà) sauvait l’humanité en danger face aux mutants brûlés par les radiations d’une guerre atomique. « Apocalypse 2024 » de L.Q. Jones (1977) et « Quintet » (1979) de Robert Altman font également partie de ce courant apocalyptique.

Pour de nombreux critiques des années 1970, ce cinéma possédait une fonction idéologique. Hubert Desrue remarque en 1977 que dans ces films de science fiction, « il apparaît que l’avenir de l’homme n’existe qu’au sein d’une organisation sociale semblable à celle de la civilisation industrielle de la seconde moitié du 20ème siècle dont les valeurs et les rapports sociaux sont présentés comme naturels, biologiques et attachés à l’homme aussi longtemps qu’il voudra survivre. Pour être accepté des spectateurs un tel « message » se doit d’être implicite et ne peut s’adresser qu’à leur inconscient. Le travail des films consiste à dissimuler sans le neutraliser. Cette tâche est confiée au scénario qui va rendre le spectateur perméable au contenu implicite du film ».

Ces oeuvres de sciences fiction posséderaient donc une fonction idéologique insidieuse : elles légitimeraient les valeurs morales et sociales des sociétés du futur. Ces films s’adressent à l’inconscient des spectateurs à l’aide d’un message implicite qui paraît inoffensif du fait de la projection dans le futur. La science fiction aurait donc une fonction de propagande camouflée. Le mythe du guerrier de l’apocalypse magnifiant et légitimant un système social reposant sur l’individualisme.

Je pense que ces hypothèses sont trop exclusivement axées sur la fonction sociale de la science fiction. Le cinéma de science fiction devient à partir des années 1970 le nouveau terrain privilégié de l’aventure. Les épopées apocalyptiques ou galactiques remplacent les westerns, les peplums ou les films de guerre qui disparaissent à partir de 1970. L’héroïsme reste l’essence du cinéma de science fiction contemporain. Ce cinéma de science fiction n’est pas pour moi un instrument possédant pour unique fonction de véhiculer les préoccupations sociales et politiques d’une société, elle n’est pas non plus un instrument de propagande idéologique.

Le but des cinéastes de sciences fiction est seulement de renouveler les mythes en laissant évoluer de nouveau héros dans des cadres différents, plus adaptés au goût des jeunes spectateurs de cette fin du 20ème siècle. Ceux-ci composent aujourd’hui aux U.S.A. la grosse majorité du public. Ces jeunes sont avides d’aventures et d’héroïsme. L’héroïsme demeure l’essence du cinéma d’aventure, dont la science fiction fait partie intégrante.

Le discours de ces films s’avère souvent plus moralisateur qu’idéologique. La science fiction met en garde l’humanité contre les dangers du progrès scientifique et tente d’exorciser les angoisses des sociétés contemporaines en mettant en scène des cités futuristes apocalyptiques. Par ce fait elle participe à un processus de conformisme social, mais il ne faut pas en déduire pour autant que la sciences fiction est un véhicule de propagande idéologique (ce terme me semble un peu exagérer la fonction de la sciences fiction).

L’héroïsme, même s’il magnifie l’individu, ne propage pas tout de même l’idéologie capitaliste libérale de type occidentale. Je pense qu’il ne faut pas amplifier la portée de ces films, qui demeurent avant tout des spectacles destinés à séduire leur public adolescent de plus en plus avide de sensationnel et d’évasion.

Escape from New york (New York 1997)

Ce Guerrier de l’apocalypse se retrouve également dans les contre utopies des années 1970 décrivant des cités futuristes totalitaires, dans lesquelles les rapports sociaux ont été bouleversés par les progrès de la science. Deux films s’inscrivent dans cette veine : « L’Age de Cristal » de Michael Anderson (1977) et « THX II38 » de Georges Lucas (1971).

« THX II38 » (Robert Duval) vit dans une société collectiviste, très standardisée, dans laquelle les hommes ont pour unique fonction de produire et consommer. La sexualité est prohibée car toute l’énergie doit être consacrée au travail. THX va se révolter contre le système et connaître des sentiments interdits : l’amour, la sensualité, l’attachement à une femme. Il parviendra à fuir de la cité, après avoir échappé à l’ordinateur et à la police de la pensée. Cette oeuvre fascinante prône bien sûr la fuite face à un système social totalitaire. Elle magnifie les mythes de la liberté et de la réussite individuelle.

Logan (Michael York), le héros de « L’Age de Cristal », est un limier, un policier qui enquête sur les fugitifs qui parviennent à fuir de sa cité (qui est protégée des radiations par un dôme de verre). Logan, au bout d’un long périple initiatique, va découvrir qu’à l’extérieur du dôme le monde est viable. Il parviendra dans une ville enfouie sous la végétation (Washington) Logan verra sur les murs du Sénat la déclaration d’indépendance des Etats-Unis qui parle de liberté, d’égalité, des droits individuels des citoyens. Logan va alors libérer son peuple de la dictature de l’ordinateur (la vie est limitée à 30 ans dans cette cité). Il retourne dans le dôme et va combattre, lors d’un duel étonnant, l’ordinateur central. Logan va triompher grâce à sa volonté et son intelligence de l’ordinateur qui explose (incapable de comprendre ce qu’il ne connaît pas). Le dôme, symbole de l’assujettissement et du totalitarisme, va se détruire et Logan mènera son peuple vers un vieil homme (Peter Ustinov) preuve vivante du mensonge, selon lequel tout homme doit disparaître à 30 ans.

Dans ces contre utopies futuriste, l’héroïsme demeure le moteur de l’action et le fil conducteur du récit. L’aspect social ou politique de ces oeuvres reste secondaire, servant de toile de fond à la quête initiatique du héros mythique qui mènera son peuple vers la terre promise. Dans ces films la science fiction devient le symbole du totalitarisme, de l’assujettissement des individus. Le dernier guerrier refusera cet état de fait et deviendra l’élément perturbateur qui déstabilisera le système. Ces oeuvres mettent l’accent sur les dangers que comporte un interventionnisme excessif de l’état, qui, à l’aide de la science et de l’informatique, pourrait s’immiscer dans tous les domaines de la vie sociale et finir par réglementer les moindres comportements des humains (contrôle des naissances, limitation de la durée de la vie, interdits sexuels…)

De nombreux critiques ont considéré à l’époque de la sortie de ces deux films que ces contre-utopies prônant la fuite ou la révolte face au totalitarisme symbolisaient la lutte des dissidents de l’est contre le communisme. Ces oeuvres posséderaient une fonction idéologique consistant à convaincre les individus du bienfait de l’individualisme libéral.

Ces analyses privilégiant à outrance les aspects socio-politiques de ces oeuvres de sciences fiction, s’avèrent, à mon avis, considérablement désenchantées. Le chercheur ne doit pas amplifier, ni dénaturer l’essence de ces films qui demeure d’ordre mythique. L’ordinateur prend la place dans les années 1970 du savant fou, des animaux géants, du monstre de l’après guerre qui servaient d’adversaires aux héros mythiques du cinéma de science fiction. Dans la science fiction, l’héroïsme demeure l’essence et le moteur de l’action. Le thème du voyage initiatique du héros, qui accomplit son destin et se découvre en affrontant les divers adversaires et pièges qui jonchent sa quête, reste la base de la plupart des récits de science fiction. L’héroïsme demeure l’essence de la science fiction et il se développera considérablement dans le cinéma des années 1980. Le Space Opera va renouveler le genre en l’ancrant définitivement dans l’épopée mythique.

https://guyros48.wordpress.com/